Al cierre del 2024, Corporación Latinobarómetro publicó el Latinobarómetro 2024 para entender cómo avanza el sistema democrático en la región. El estudio de opinión pública se realiza cada año a partir de alrededor de 20.000 entrevistas en 18 países de América Latina. Esto representa a más de 600 millones de habitantes. El estudio investiga el desarrollo de la democracia, la economía y la sociedad en su conjunto, usando indicadores de opinión pública que miden actitudes, valores y comportamientos.

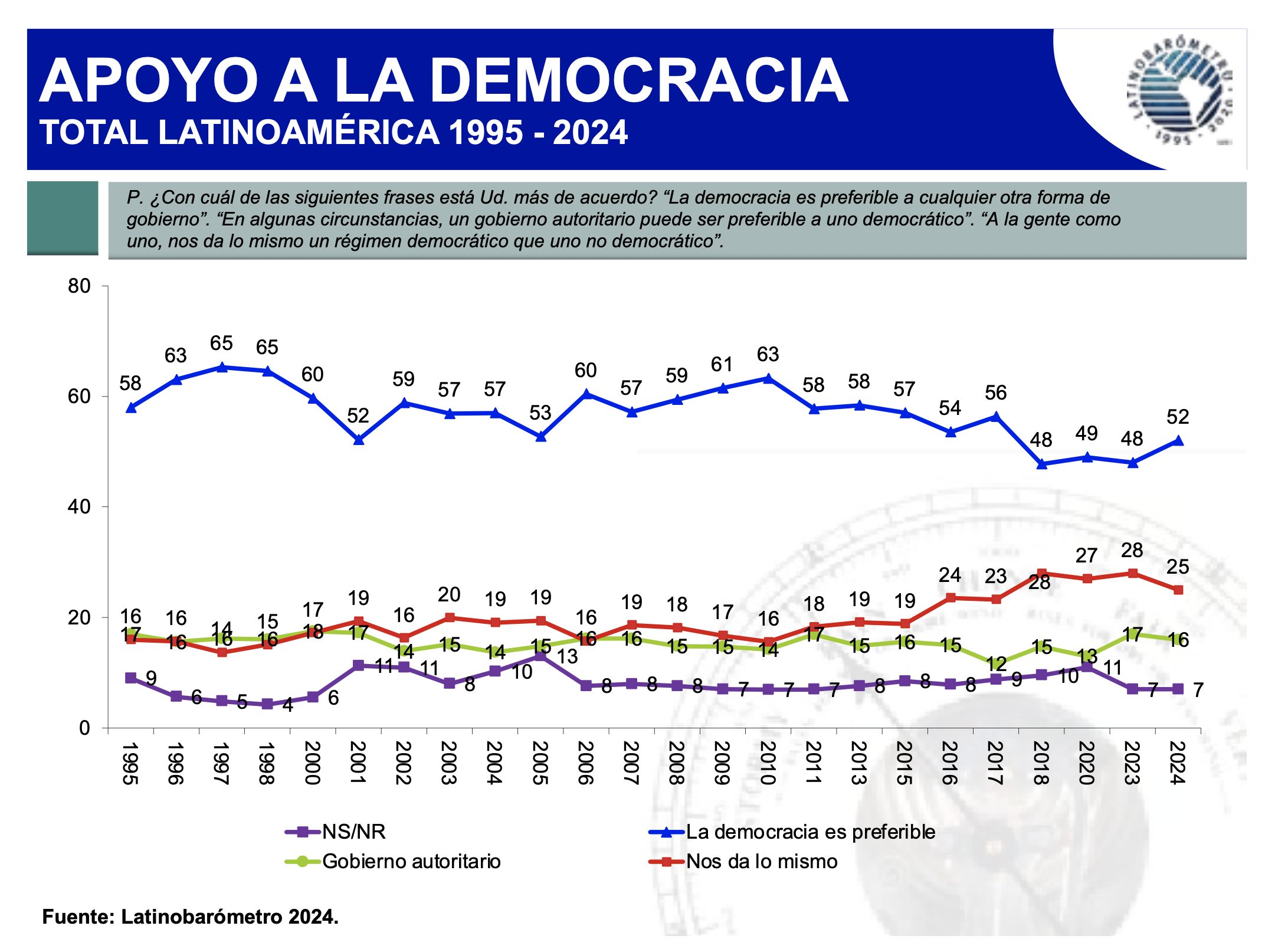

El informe de este año se titula La Democracia Resiliente. Quizás porque el principal hallazgo del estudio es el crecimiento hacia el apoyo al sistema democrático (52%). A su vez, el deterioro democrático, medido desde 2010, se detuvo. La elevación del porcentaje de aprobación democrática en 2024 frente al año anterior se debe en buena medida a un fuerte incremento en México y Argentina. Justamente, dos países donde hubo elecciones. En 2023 ganó Javier Milei, con alternancia de poder en Argentina, y en 2024 ganó Claudia Sheinbaum, con la continuidad de Morena en México.

Sin embargo, el 25% de los latinoamericanos son indiferentes al tipo de régimen. Para los investigadores, esto constituye “una tierra fértil para populismos y autocracias”.

La mayor contradicción se observa en la insatisfacción con la democracia. Aunque descendió, se ubica en un 65% en 2024. ¿Cómo es que, por un lado, existan niveles relativamente fuertes de aprobación a la democracia como forma de gobierno y, por el otro, imperen índices de insatisfacción tan elevados con el funcionamiento de la democracia?

En el balance de Latinobarómetro, Uruguay es el país más consistente, con mayor satisfacción con la democracia y los más altos niveles de apoyo. México, el más paradójico. “El caso de México no debe conducir a engaño: carece de demócratas insatisfechos porque tiene pocos demócratas; su satisfacción es superior al apoyo a la democracia”, indican los investigadores.

Las instituciones

La legitimidad de los partidos políticos ha sido volátil en estos 30 años, indican. De todas formas, al medir si “la democracia puede funcionar sin partidos”, hallan que esta creencia crece de 31% en 2013 a 42% en 2024.

Observan que los partidos, como parte del sistema político, fracasan en la capacidad de respuestas a las demandas ciudadanas, deteriorándose como instituciones permanentes del régimen democrático. Además, la fragmentación del sistema de partidos y la desaparición de partidos históricos y tradicionales, así como la penetración del populismo, debilitaron su imagen y el rol que deben jugar en una democracia, advierte el estudio.

Además, el 39% que cree posible la democracia sin Congreso, cifra récord desde 1997. Como en varios otros indicadores, Uruguay se distancia de la norma: el 67% sostiene que no puede haber democracia sin Parlamento.

El estudio concluye que todas las instituciones básicas de la democracia tienen los menores grados de confianza. Por mencionar algunos: fuerzas armadas (43%), policía (41%), presidente (37%), partidos políticos (17%), Congreso (24%), Poder Judicial (28%).

Economía

Según el estudio, se llegó al fin del pesimismo económico que dejó la pandemia. Pasados dos años desde el 2022, se produjo un récord de presión de expectativas sobre los gobiernos. De hecho, en el 2024 se observó el mayor optimismo sobre el futuro de la economía personal y familiar desde que se mide este indicador en la región, en 1995.

El 52% de las personas entrevistadas cree que su situación económica y la de su familia será “mucho mejor” o “un poco mejor” en los próximos doce meses (aumentando cinco puntos porcentuales desde el 47% de 2023).

Una de las posibles explicaciones del optimismo puede vincularse que la percpeción del desempleo, como problema principal, disminyó. En 2008 la cifra se ubicaba en 22% y en 2024 en 8%.

Esto es curioso porque, por otro lado, varios expertos pronostican un bajo crecimiento para el 2025, como la Cepal. Por ejemplo: 64% de los brasileños y 59% de los mexicanos respondieron en la encuesta Latinobarómetro que su situación económica será “mucho mejor o un poco mejor”, cuando en ambos países se espera una expansión casi nula en 2025.

De alguna manera, la percepción sobre la economía personal choca con la proyección del panorama de la economía nacionalen cada país. Esta contradicción es explicada por los investigadores como “presión de expectativas”. ¿Qué significa este concepto? Lo definen como la diferencia entre la percepción de la economía personal con la del país. Los datos del 2024 sugieren que en las sociedades latinoamericanas el optimismo sobre el futuro de la economía personal y familiar es alto, pero la confianza en la economía del país se mantiene baja. Esto implica una demanda, una presión sobre la economía nacional que no está respaldada por la percepción sobre ella.