El 15 de octubre Uruguay se convirtió en el primer país de América Latina con una ley de eutanasia aprobada por vía parlamentaria. Aunque Ecuador y Colombia ya cuentan con despenalizaciones judiciales, el caso uruguayo fue presentado como un símbolo de progreso. Los titulares hablaron de “muerte digna”, de un país moderno y liberal que amplía derechos. Pero la letra de la ley y su alcance real cuentan otra historia por fuera del relato oficial.

Mientras se celebra en los medios un nuevo derecho, el texto legal introduce serios retrocesos en materia de protección a la vida. Lo que se ha instalado como un “avance” podría ser, en realidad, un recorte de derechos básicos. No es necesario acudir a interpretaciones filosóficas para verlo: basta leer dos artículos centrales de la ley.

Un “derecho” que alcanza a la discapacidad y la vejez

El artículo 2 establece que toda persona “mayor de edad, psíquicamente apta” que curse una enfermedad terminal o una “condición de salud incurable e irreversible” con sufrimientos considerados insoportables tiene derecho a que se le practique la eutanasia. Esa redacción —aparentemente compasiva— abre una puerta enorme: no se limita a pacientes terminales, sino que incluye a personas con enfermedades crónicas, discapacidades o incluso el envejecimiento, que, según la OMS, también puede considerarse una condición irreversible.

Así, alguien con una discapacidad o una enfermedad degenerativa, que sienta su vida como un “deterioro progresivo de su calidad de vida”, podría solicitar que se le provoque la muerte. En lugar de reforzar la atención y el acompañamiento, el Estado le ofrece una vía para dejar de existir. Se crea una distinción jurídica inédita: a unos se les previene el suicidio, a otros se los asiste para concretarlo. No hay forma más clara de discriminación. Y si dicen que “no es lo mismo”, ¿cuál es la diferencia? ¿El tipo de enfermedad o de sufrimiento?, ¿la edad o la discapacidad?

El artículo 4, que regula el procedimiento, también revela vacíos preocupantes. Establece que quien solicite asistencia para morir debe hacerlo por escrito ante un médico. Y, si no puede firmar, puede hacerlo “a su ruego otra persona mayor de edad” en su presencia. Es decir: alguien puede pedir la eutanasia a través de otro, sin control psiquiátrico ni intervención de un trabajador social. Para decisiones menos graves, el Estado exige escribano o juez. Para solicitar que te provoquen la muerte, basta una firma.

Una supuesta libertad sin garantías reales

Según el procedimiento, luego el médico “dialogará con el paciente” y verificará que la voluntad sea “libre, seria y firme”. Pero, ¿qué libertad hay cuando alguien sufre intensamente y no recibe cuidados paliativos adecuados? Informar no es acompañar, y ofrecer la muerte como única salida no es garantizar libertad, sino desamparo. Una persona abandonada al dolor no elige: se rinde. En ese escenario, la eutanasia se convierte en una respuesta institucional al fracaso de un sistema de cuidados.

La ley uruguaya, lejos de ser garantista, convierte el sufrimiento en criterio jurídico para poner fin a la vida, sin ofrecer apoyo ni alternativas reales. El relato mediático —que repite que la ley es para “enfermos terminales” y está llena de controles— oculta esa contradicción fundamental. Y además, la comisión que evalúa la eutanasia es después del fallecimiento, no antes. Si se hacen mal las cosas, no se puede devolver la vida.

Durante los años de discusión parlamentaria, ninguna de las objeciones técnicas, éticas o jurídicas fueron atendida. Las advertencias de especialistas en Derecho, Bioética, Psiquiatría o Medicina Paliativa fueron ignoradas. No hubo un debate real, sino una puesta en escena: se fabricó un relato y se desoyó toda crítica. En nombre de la “autonomía personal” se aprobó un texto lleno de ambigüedades, que deja sin protección a quienes más apoyo necesitan.

Falsos supuestos en los legisladores

Al escuchar a varios legisladores argumentar o periodistas opinar en estos días, se vuelven a repetir frases como: “Es entendible que alguien en su agonía quiera adelantar la muerte”; “Que no nos alarguen la vida ni el sufrimiento con soportes artificiales”. Es como si no supieran que ya existe una ley de voluntades anticipadas desde el 2009 y en que todos estamos de acuerdo en que es un derecho que no nos alarguen la vida ni el sufrimiento solo por obstinarse con mantenernos vivos. La ética médica prohíbe tanto la obstinación terapéutica como la eutanasia. O no se logra comprender el texto o no se logra imaginar el tipo de paciente que está incluido en el proyecto. La legislación uruguaya ya prevé una muerte digna, sin sufrimiento, sin prolongar la vida inútilmente, ni provocar la muerte (eutanasia).

Durante cinco años varios profesionales de los cuidados paliativos han explicado hasta el cansancio en los medios que la sedación paliativa no es una forma de eutanasia encubierta, no provoca la muerte. Esto no es una opinión, es un dato científico. La sedación es una práctica ética y legal, que no mata al paciente, sino que le desciende su nivel de conciencia para evitarle síntomas de difícil manejo. Hubo senadores que volvieron a repetir este mito como argumento: “La eutanasia ya se practica”. Esto es empíricamente falso y demostrable. Pero la creencia popular ha sido más fuerte.

El nuevo hiperindividualismo moral y político

Se suele afirmar que oponerse a la eutanasia es “imponer una moral”. Pero, ¿no es también una imposición considerar que una vida enferma o dependiente vale menos? Se repite que “nadie estará obligado», «el que no la quiera que no la pida” y que “cada uno puede elegir”. Pero, al mismo tiempo, se crea una categoría de personas cuya vida deja de estar igualmente protegida por la ley. Esa desigualdad jurídica es una grieta ética, que ya se ha naturalizado socialmente: hay vidas que no valen la pena.

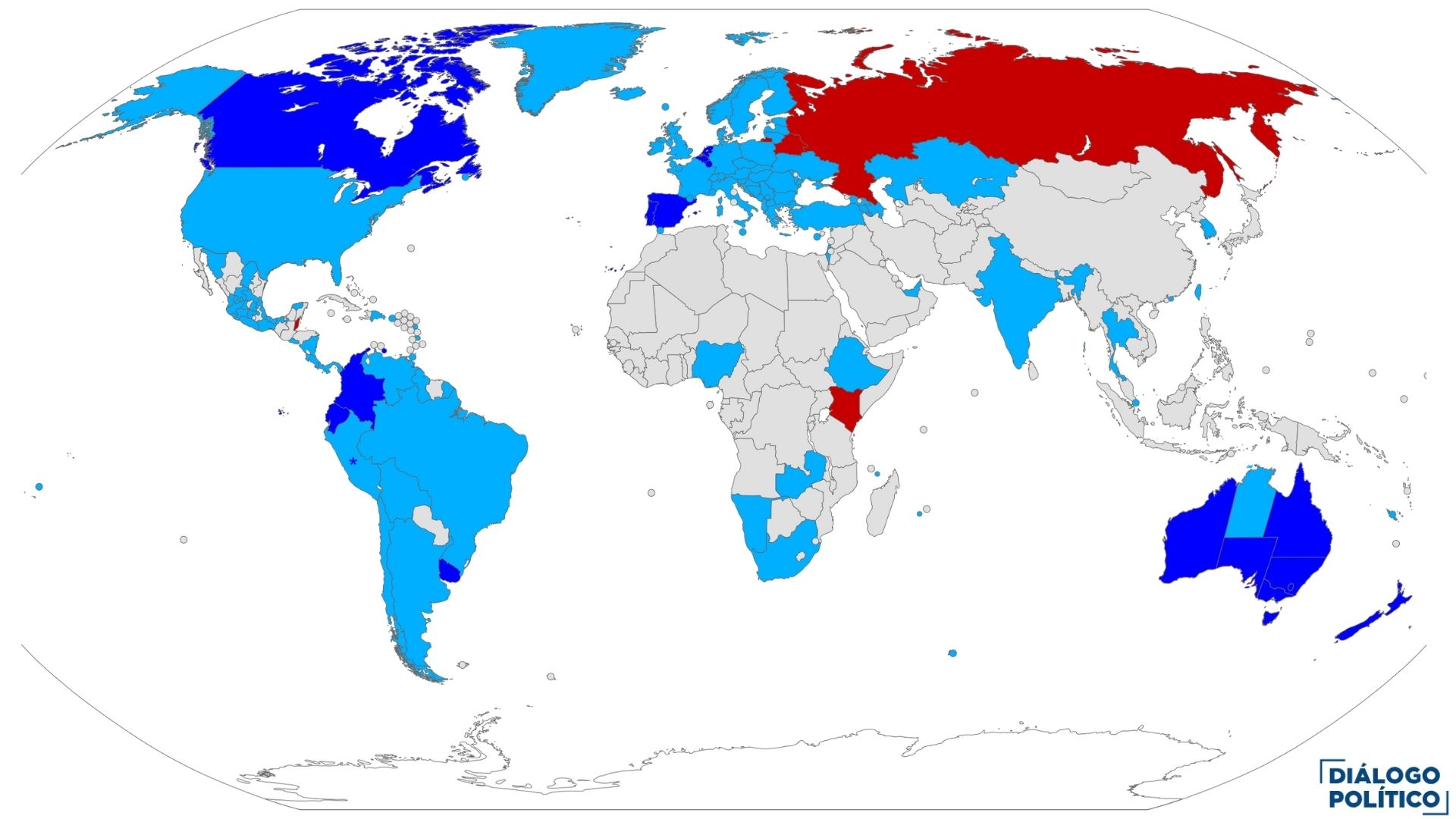

Paradójicamente, en nombre de la libertad se instala una nueva presión social: en los países donde la eutanasia se ha naturalizado (Canadá, Bélgica y Holanda por ejemplo), quien decide seguir viviendo puede ser visto como un egoísta o una carga para la sociedad. La supuesta libertad se transforma en deber de morir.

Lo más sorprendente es que esta lógica haya sido promovida y votada por toda la izquierda uruguaya y algunos legisladores de derecha (si es que todavía podemos usar esos términos). Extrañamente la izquierda apela en este asunto tan delicado a un discurso libertario —“mi cuerpo, mi decisión”— olvidando que el respeto por la dignidad humana exige cuidar, no eliminar al que sufre. No se tienen en cuenta las injusticias sociales que empujan a alguien a decisiones que no elegiría si tuviera otras opciones. Así, se ha reconfigurado una izquierda que habla de libertad, pero sin pensar en las injusticias. Y aunque, más divididos en este tema, los pocos legisladores que votaron desde los partidos tradicionales, al invocar la libertad individual como argumento, traicionan el humanismo liberal que defendía la igual dignidad de todas las personas, consagrado en la Constitución. En ambos casos, la tradición humanista uruguaya de respeto y solidaridad se diluye en un emotivismo superficial que llama “derecho” a lo que en realidad es una grave discriminación social y jurídica.

Crisis del diálogo democrático

A pesar de lo que muchos suponen, las objeciones más fuertes a la ley no provinieron de argumentos religiosos. Las personas creyentes no apelaron a su fe para intervenir en el debate, sino a las mismas razones bioéticas y jurídicas que cualquier ciudadano —creyente o no— puede compartir. Sin embargo, buena parte del discurso político y mediático necesitó crear un enemigo cómodo y fácil de derrotar simbólicamente: el “dogmatismo religioso”, que no es otra cosa que una falacia de hombre de paja. Como si defender la laicidad fuera promover la eutanasia. Pero así se evita discutir el fondo del asunto y se instala un conflicto imaginario entre libertad y religión, cuando lo que está en juego no es la fe, sino la dignidad y la igualdad ante la ley.

El resultado de cinco años de discusión sin cambios en el texto de la ley demuestra algo más profundo: hemos perdido la capacidad de escuchar razones. Hoy no importa qué se dice, sino quién lo dice. En el debate público, las etiquetas pesan más que los argumentos, y la descalificación reemplaza al pensamiento. No se dialoga: se compite por imponer relatos.

Resulta más cómodo para quien no quiere pensar ni escuchar ideas que lo cuestionen, descalificar previamente al adversario, antes que tomarse el tiempo de discutir sus razones.

La ley de eutanasia no solo pone a prueba nuestra concepción de la vida y de la libertad. También revela una crisis cultural y política más amplia. Cuando la sociedad deja de debatir racionalmente y se deja llevar por emociones y prejuicios identitarios, la democracia se vacía de contenido. Y si pensar distinto se convierte en motivo de sospecha, ya no estamos ampliando derechos: estamos reduciendo el espacio de la razón compartida.